|

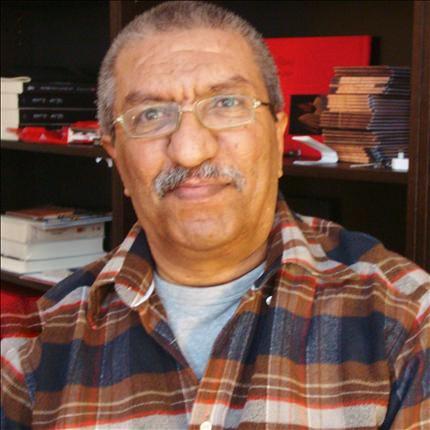

بين الأدب والسينما،

حافظ الكاتب البحريني

أمين صالح على مكانة واضحة المعالم في المشهد الثقافي العربي

العام. شغفه السينمائي لم يمنع ذهابه إلى الأدب. وكتابته الأدب لم تقف

حائلاً أمام

حماسته لترجمة نصوص وحوارات وتفاصيل متفرّقة

عن هذا المخرج أو ذاك. ترجمة عربية

أضافت شيئاً جوهرياً على المكتبة العربية، هي

المنطلقة من حبّه العميق للسينما،

أساساً. بين الأدب والسينما،

حافظ الكاتب البحريني

أمين صالح على مكانة واضحة المعالم في المشهد الثقافي العربي

العام. شغفه السينمائي لم يمنع ذهابه إلى الأدب. وكتابته الأدب لم تقف

حائلاً أمام

حماسته لترجمة نصوص وحوارات وتفاصيل متفرّقة

عن هذا المخرج أو ذاك. ترجمة عربية

أضافت شيئاً جوهرياً على المكتبة العربية، هي

المنطلقة من حبّه العميق للسينما،

أساساً.

بمناسبة صدور كتابه الأخير (ترجمة وإعداداً)

بعنوان «عباس كياروستامي،

سينما مطرّزة بالبراءة» (الطبعة الأولى،

2011، «المؤسّسة العربية للدراسات والنشر»

في بيروت، و«وزارة الثقافة» في البحرين)، هذا

الحوار مع أمين صالح.

·

تغلب الترجمة

على نتاجك المتمثِّل بكتب سينمائية عدّة، أصدرتها بدءاً من عام 1995

(السينما

التدميرية). ما الذي يُغريك بالترجمة؟ الترجمة بحدّ ذاتها كفعل

إبداعي، أو أداة

تواصل مع الآخر؟ أم النصوص الأجنبية التي

تثير لديك حشرية الترجمة، وليس حشرية

القراءة فقط؟

^عشقت السينما منذ الصغر. وجدتُ

أمامي نافذة مستطيلة هائلة الحجم،

تطلّ على مدى رحب وأفق شاسع. على عوالم

مختلفة ومتنوّعة، غنية بالشخوص والأحداث،

ومحكومة بالصُوَر الآسرة،

وبالحركة والتتابع. عوالم سحرية كنّا ندخلها بغبطة من

يدخل حلماً جميلاً يتمنّى ألاّ يغادره. لم أكتف بالمتعة والترفيه

والتسلية، التي

كانت توفّرها الصالات بسخاء، كما فعل أقراني

آنذاك، بل أردت أن أعرف أكثر عن صانعي

الأفلام تلك. العوالم

الجميلة تلك. أردتُ أن أعرف كيف يصنعون الأحلام الأخّاذة هذه.

كيف يكتبونها ويخرجونها ويصوّرونها

ويمثّلونها. أسئلة كثيرة معلّقة بلا إجابات.

الفضول وحبّ المعرفة دفعاني إلى البحث

والقراءة. المكتبة العربية، في ما يتعلّق

بالكتب السينمائية، كانت

شحيحة جداً. دور النشر لا تزال تنظر إلى الثقافة

السينمائية بوصفها

هامشية. غير ضرورية. لا قرّاء لها. المثقفون أنفسهم كانوا (لا

يزال قسم كبير منهم هكذا) يرون السينما شكلاً ترفيهياً أقل قيمة

وأهمية من الأشكال

الفنية الأخرى. لا يرونها، كما

هي في حقيقتها وجوهرها، نتاجاً ثقافياً وفكرياً

ورؤيوياً وجمالياً، يضاهي

الأشكال الأخرى.

من خلال المشاهدة والقراءة، اكتشفتُ

عوالم خصبة وثرية. عوالم مكتظّة بالرؤى والأفكار والمفاهيم والدلالات،

الجديرة

بالتعميم، وبتقديمها إلى الآخرين ليتقاسموا

معك المكتشفات هذه. في الفن، في الثقافة

عموما، ينبغي ألاّ تكون

أنانياً. ينبغي ألاّ تستحوذ وحدك على معرفة شيء ما. ضروريّ

نقل المعرفة إلى الآخرين،

سواء كانوا بحاجة إليها أم لا. من هذا المنطلق، وبسبب عدم

توفّر الكتب السينمائية والمجلاّت الجادّة، لجأت «مضّطراً» إلى ترجمة

المقالات

والحوارات التي وجدتها مهمّة ومفيدة. التي وجدتُ أنها قد تساعد

القرّاء على «فهم»

عوالم صانعي الأفلام. على رؤاهم ودوافعهم وتأويلاتهم. إنها اختيارٌ

اضطراري،

بإملاءٍ من الحاجة المعرفية، والرغبة في توصيل الأفكار إلى الآخرين.

·

التنويع

سمة أساسية لديك، بمعنى اتّساع خيارات الترجمة على أساليب وهواجس

مختلفة، إن لم تكن

متناقضة أحياناً: أندره تاركوفسكي، فيديريكو

فيلّيني، ثيو أنغلوبوليس، عباس

كياروستامي. ما الذي يجمعك بهؤلاء: انفعال

ذاتيّ إزاءهم وإزاء أعمالهم وطرق

اشتغالاتهم؟ أساليبهم المهنية؟ رؤاهم الفنية

والجمالية؟ أم مجرّد رغبة في الترجمة

لا أكثر؟

^

لكلّ مخرج عالمه الخاص،

وأسلوبه الخاص، ولغته الخاصة. لكن هذا لا

يعني أن كل واحد منهم

منفصلٌ عن الآخر. العوالم والرؤى والأساليب تتداخل وتتشابك،

مثلما تتباين وتتعارض.

لكل مخرج فرادته، لكنه متصل بالآخر على نحو وثيق. مثل هذا

التنوّع والتعدّد

والتباين يُضفي على السينما فتنةً وحيوية.

عندما شاهدتُ أفلام

تاركوفسكي، وقعت في أسر

جمالياتها وموضوعاتها. سحرتني أعماله. قرّرت أن أعرف كلَّ

شيء عنه. نقلتُ كتابه

الرائع والمهمّ «النحت في الزمن» إلى العربية (2006) ليتقاسم

الآخرون معي هذا الولع

بأفلامه. قبله كان أنتونيوني، وبيرغمان، وفلّيني، وبريسّون،

وأوزو، وغيرهم.

دافعي تحريض الآخرين على التعرّف إلى المخرجين

الذين أحبّهم.

الذين يلهمونني ويستفزون وعيي ومخيلتي وذاكرتي. الذين يجلبون المتعة

واللذة

والنشوة. من خلال الكتب هذه، أحاول مرافقة القارئ في رحلة (أتمنّى أن

تكون ممتعة

وغير مرهقة) داخل عالم المخرج الذي يحكي،

عادةً، عن تجربته الحياتية والفنية، ويطرح

آراءه وفلسفته وهمومه.

·

ما الذي يُبعدك

عن تأليف نصّك النقدي السينمائي المباشر،

على الرغم من أنك أصدرت

مقالات في السينما ضمّها كتاب «الكتابة بالضوء»

(2008)؟

^

أود أن أوضح أولاً أني

لستُ ناقداً، بالمعنى الحقيقي. عندما أكتب عن

الأفلام، أكون قد اخترتُ

الأفلام التي أحبّها. النقد، في رأيي، فعل حب. من العبث،

ومن غير المجدي، الكتابة

عن نصّ أو فيلم تكرهه. هذا لن يفيد أحداً. من الأفضل أن

تتجاهل العمل، وتتجنّب

التوتر الذي تحدثه الكتابة عن شيء لا تطيقه. أميل إلى قراءة

النقد الذي هو، في جوهره،

رسالة حب إلى الفيلم أو صانعه. حتّى لو اتّسمت بالقسوة،

أو اشتملت على توبيخ ما. لكن، لا براعة لديّ في سبر الأفلام وتحليلها

نقدياً. في

استكشاف ما يوجد خارج الصورة أو خلفها. إنها

طاقة يمتلكها ناقدٌ موهوب ومتخصّص،

يُكرِّس وقته وطاقته لهذا الفن الذي يعشقه.

لا أشعر أني موهوب في النقد. معظم

كتاباتي في السينما محاولة لتحريض المتفرّج

على مشاهدة الفيلم. إنها عملية إغواء،

أكثر ممّا هي نقد.

·

تشهد دول

الخليج العربي كلّها تقريباً، وإن بتفاوت ملحوظ

كَمّاً ونوعاً، حركة

إنتاجية بصرية، بعضها القليل جداً صادم إيجابياً بلغته

السينمائية التجديدية.

كيف تنظر إلى الحركة هذه: كتابة، نصّاً سينمائياً، معالجة،

إخراجاً، استخدام

التقنيات، إنتاجاً، إلخ.

^

في رأيي، أفضل ما يُنتج

سينمائياً،

في اللحظة الراهنة، موجود في دولة الإمارات

العربية المتحدّة، مع بروز أسماء شابة

في الإخراج أمثال وليد

الشحي وسعيد سالمين وعبد الله حسن ونوّاف الجناحي وخالد

المحمود وآخرين. بالإضافة

إلى حضور مواهب عدّة في كتابة السيناريو، كمحمد حسن وأحمد

سالمين وغيرهما. نجح هؤلاء، عبر أفلامهم القصيرة، في لفت الانتباه إلى

تجاربهم،

التي تتّسم بروح شاعرية، وبوعي بجمالية

الصورة، وبحسّ مغاير للدراما.

بالنسبة

إلى دول الخليج الأخرى،

كالكويت والسعودية والبحرين وعمّان وقطر، هناك مواهب جديرة

بالاهتمام، لكنها

متفرّقة، ومتفاوتة الإنتاج من ناحية الكَمّ. بمعنى أنها لا تُشكّل

حركةً أو تياراً. لكن، ينبغي ألا ننسى أن السينما في دول الخليج حديثة

زمنياً. إنها

لا تزال في مرحلة التأسيس، وخلق البنى

التحتية. إنها، بتصوّري، تُمهّد الطريق

لتجارب أكثر وفرة ونضوجاً

وأهمية.

هناك تنوّع وتفاوت في التجارب السينمائية التي

نشهدها الآن في دول الخليج. هناك نواقص وعيوب. هذه أمور متوقّعة،

نظراً إلى أن

غالبية العاملين في هذا الحقل شبابٌ هواة

وعزَّل إلاّ من كاميرا فيديو، وميزانية

ضئيلة جداً، وعناصر فنية

لا تزال تجرّب أدواتها. لكنهم مسلّحون بالشغف والرغبة

الجارفة في التعبير عن

ذواتهم وواقعهم. إنهم يحتاجون إلى الوقت، وإلى الدعمين

المادي والمعنوي.

·

ما هي أسباب

الحركة الراهنة هذه برأيك؟

^

لا شكّ أن وجود

مهرجانات سينمائية في دول الخليج ساهم، إلى حدّ كبير، في تحريك

الإنتاج السينمائي

وتفعيله. في تشجيع الشباب على إنتاج أعمالهم،

بمختلف الوسائل المتاحة لديهم.

المهرجانات هذه بثّت فيهم الحماسة، وخلقت

دافعاً لتقديم أفضل ما لديهم من أجل

المشاركة والدخول في المسابقات. ليست صدفة أن

تبرز السينما في دولة الإمارات مع

مسابقة الأفلام في أبوظبي

في العام ألفين، ثم تنتعش وتتزايد مع إقامة مهرجاني دبي

والخليج. كذلك الأمر مع أفلام دول الخليج الأخرى. لولا المهرجانات،

لما وجد الشباب

فضاءً وأفقاً يعرضون فيهما تجاربهم، ويتلاقون

في حوار جادّ. أيضاً، مارس السينمائيّ

الإماراتيّ مسعود أمر

الله، بإدارته مسابقات أبو ظبي ومهرجاني دبي والخليج، وبحكم

اقترابه الشديد من تجارب

معظم الشباب في دول الخليج، دوراً مهمّاً وأساسياً في

تفعيل الحركة وتشجيعها،

وتوفير المناخ الملائم لتتفاعل في ما بينها، بالإضافة إلى

محاولة تسويقها وإبرازها

في المحافل العربية والعالمية.

·

ماذا عن الراهن

السينمائي في البحرين: صناعة أفلام محلية، عرض أفلام محلية في صالات

تجارية، وضع

الصالات هذه، الأفلام المستوردة، المُشاهدة؟

هل المُشاهدة هذه نتاج رغبة شعبية في

التسلية، أم نتاج ثقافة

سينمائية ما؟

^

في البحرين، هناك عددٌ

كبيرٌ من الصالات

السينمائية، لكنها تعرض كلّها أفلاماً

أميركية وهندية ومصرية، من النوع التجاري

طبعاً. أما السينما

الأوروبية، والسينما غير التجارية في دول العالم، فغائبة

تماماً، لكن يمكن توفيرها

من خلال أشرطة الـ«دي. في. دي.» وشبكة «إنترنت». الجمهور

البحريني، كما هو حال الجمهور العربي عموماً، يذهب إلى السينما

للترفيه. لا يميل

إلى الأعمال الجادّة، الخارجة على الأطر

السائدة في السرد والشكل البصري. لهذا، لا

يفرض الجمهور العربي

شروطاً ورغبات مغايرة على أصحاب الصالات.

حتى الآن، لم تدخل

السينما ضمن النسيج

الثقافي للمجتمع العربي. لم تصبح من المكوّنات الثقافية، كالأدب

والمسرح والرسم والموسيقى. لا تزال السينما، من خلال المنظور العام،

مجالاً للتسلية

والترفيه والتنفيس عن عواطف معيّنة. هذا يشير

إلى قصور حضاري، وتخلّف فاضح. بالنسبة

إلى السينما المحلية،

شهدت البحرين محاولات متفرّقة في إنتاج الأفلام الوثائقية

والقصيرة منذ الستينيات

الماضية. تجارب قليلة ومتواضعة. في مجال الفيلم الدرامي

الطويل، تمكّن بسام

الذوادي، المتخرّج من معهد السينما في القاهرة، من تحقيق ثلاثة

أفلام طويلة في عشرين عام تقريباً، بدأها بفيلم «الحاجز» (1990). أما

في مجال

الأفلام القصيرة، فقد تمكّن الشباب من إنتاج عدد من الأفلام التي لاقت

استحساناً،

وعُرض بعضها في مهرجانات عربية ودولية. غير

أن العاملين يشكون من غياب الدعم

المادي، ما يؤثّر على استمرارية الإنتاج،

وتراكم التجارب.

لدينا مواهب وطاقات

فنية. لكنّها تعمل بجهود

ذاتية تقشفية، وفي مناخ يكاد ينعدم فيه التشجيع، سواء من

قبل المؤسّسات الحكومية

أم من قِبل القطاع الخاص.

·

هناك صدام،

مبطّن أو مُعلن،

بين العاملين في صناعة الفيلم السينمائي

والقواعد الاجتماعية الصارمة، المنبثقة من

محرّمات السياسة والدين

والعلاقات. كيف تنظر إلى الحالة هذه؟

^

هذه الحالة

الصدامية موجودة في مختلف المجالات والأوساط الفنية والأدبية. هي ليست

شأناً محلياً

أو عربيا، بل كونياً. دائماً هناك تضارب

وتعارض بين الفنان والمؤسّسات (بأجهزتها

المختلفة، السياسية

والدينية والثقافية، من خلال أداتها القمعية: الرقابة). هذه

حالة أزلية لا حلّ لها

(إلاّ إذا عشنا ضمن أطر ديموقراطية حقيقية). المهم أن يعرف

الفنان كيف يتعامل معها

بدهاء، وبحسّ فني واع. أن يعرف كيف يوصل فكرته عبر المراوغة

والتحايل. عبر الرموز

والمجازات. عبر الظاهر والخفيّ. عبر الصوت والصورة.

السفير اللبنانية

ـ 19 نوفمبر

2011

|